レジリエントなインフラ構築への取り組み

社会インフラは、いずれも有限な寿命を持つものですが、これからの社会においては、より長寿命でメンテナンスコストが少なく、メンテナンスインターバルが長いなど、合理的であるとともにその時代に即した運用が求められています。それは、施設の安定的な長寿命化であったり、合理的な再開発であったりします。

私たちは、それらのニーズに対して、最善の答えを出すべく日夜励んでいます。

安定的で永続的なエネルギー安全保障のために

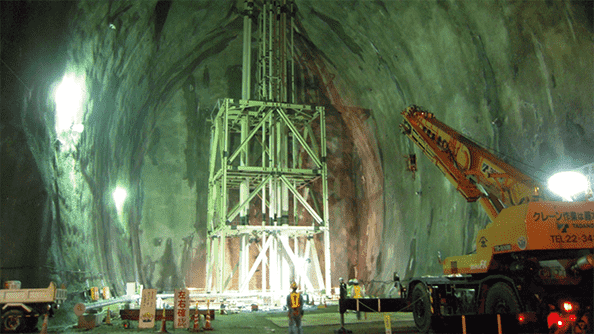

(写真提供:独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構)

私たちは、エネルギー資源の安定供給のために、長年培ってきた保有技術を活用して安全、効率的かつ機動的な石油及び石油ガスの国家備蓄事業に貢献することによって、レジリエントなインフラ構築に取り組んでいます。

資源のほとんどを海外からの輸入に頼っている日本では、諸外国における政情不安による供給不安定や災害の発生により国内の特定の地域への石油ガスの供給が不足する事態が生じた場合に備えるため、石油・石油ガスの国内備蓄が行われています。国家石油ガス備蓄基地のうち、水封式地下岩盤貯槽方式が採用されている基地では、私たちが得意とする地質調査、地下水のモニタリング技術や解析技術を活用して建設前の事前調査から建設、操業後の管理に携わり、LPG国家備蓄事業に貢献しています。

地球温暖化により頻発する激甚な水害への対応(小見野々ダム再生事業)

近年、地球温暖化の影響で気象状況が変化しており、日本では豪雨災害が多発しています。国も国土強靭化として、地震や津波、台風などの自然災害に強い国づくり・地域づくりに取組んでいるところです。全国で記録的な短時間大雨の発生件数が増加傾向であり、これまでの河川整備の進捗状況では気候変動のスピードに対応できず、相対的に安全度が低下していくことが懸念されております。国土交通省では河川整備基本方針を「気候変動による降雨量の増加などを考慮した計画」に見直すこととしており、四国では、那賀川水系と肘川水系がその対象となっております。

私たちは、これらの水系の積極的な洪水対策という社会問題の解決に取り組んでいます。

その一環として、国土交通省四国地方整備局の「小見野々ダム再生事業」では、貯水池の土砂堆積により貯水機能を失いつつある既設ダム(小見野々ダム:徳島県那賀郡那賀町)において、堆積土砂を搬出するとともに、ダム湖水位(標高)はそのままでダム本体を下流に移設することにより、周辺住民や環境への影響を最小限としつつ、新たに洪水調節容量を確保することとしています。しかし、地域周辺は複雑な地質構造なうえ、地すべりや大規模崩壊などの土砂災害が多発する地域でもあり、ダム移設候補地の選定には高精度な地質状況の把握が求められていました。

私たちは、得意とする地形・地質調査のノウハウを活かし、複数のダム候補地や貯水池予定地周辺において、詳細地形調査、物理探査、高品質ボーリングなどの現地調査を実施し、最適なダム候補地を選定するために必要な地質情報を取得することで、レジリエントなインフラ構築(国土強靱化)に貢献しています。