原位置・室内試験

地質や地盤の物性や特性を把握するために、様々な試験方法が存在します。

ここでは、軟弱地盤の調査で用いられる電気式静的コーン貫入試験(CPT)、ピエゾドライブコーン(PDC)、ボーリング孔を用いて地盤の強度・変形特性を測定する原位置せん断摩擦試験(SBIFT)、岩盤の強度・変形特性を測定する原位置岩盤試験(総称で、具体的には、岩盤変形試験、岩盤せん断試験、原位置三軸試験、原位置一軸引張り試験など)、ボーリング孔を用いて地下水の圧力や水質をモニタリングする多深度間隙水圧測定システム(PIEZO)、ボーリングコアや露頭で採取した岩石を試料とする室内試験(総称で、具体的には、土質・岩石試験、繰返し三軸試験、繰返しねじりせん断試験、X線回折分析、走査電子顕微鏡(SEM)、エネルギー分散形X線分析装置(EDS)など)について説明します。

原位置試験

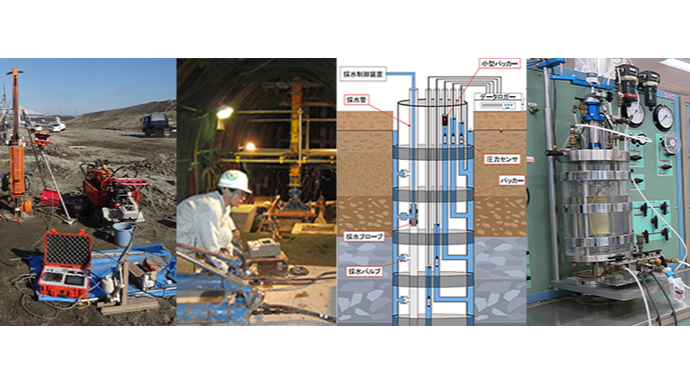

CPT -ダイヤコーンを用いた電気式静的コーン貫入試験-

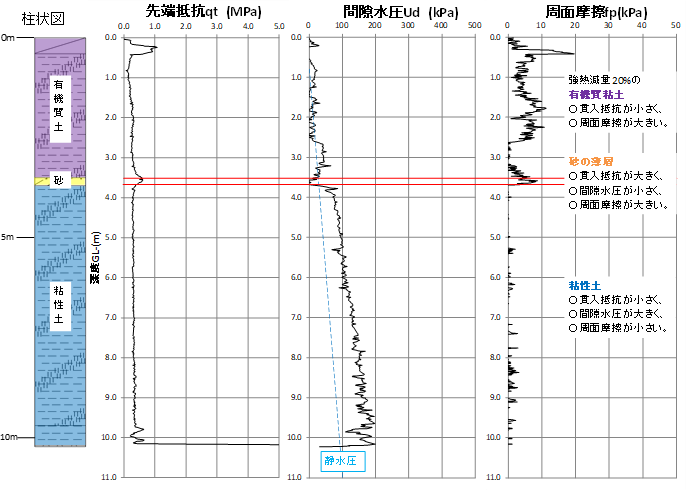

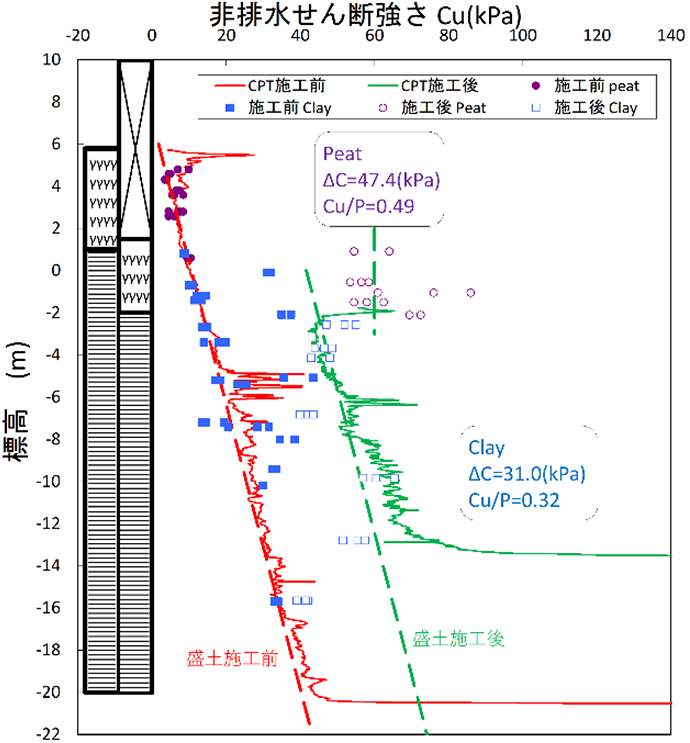

高有機質土や軟質な粘性土が厚く堆積する軟弱地盤上に土構造物を構築する場合、沈下安定解析により安全かつ安定した施工を行うための軟弱地盤対策工を決定します。電気式静的コーン貫入試験(CPT:Cone Penetration Test、規格・基準:JGS1435-2012)は、その解析に用いる地盤モデルの作成や強度定数を設定するために有効な調査です。当社は、軟弱地盤における設計・施工管理・健全度評価を行うための調査として多くの実績を有します。

試験方法

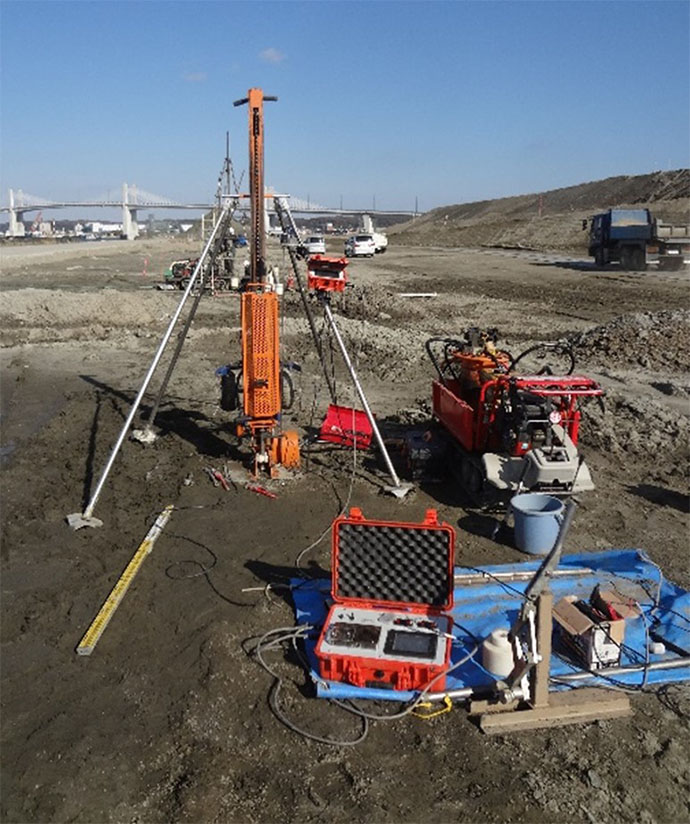

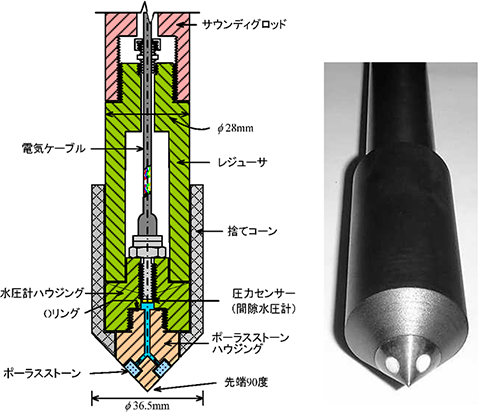

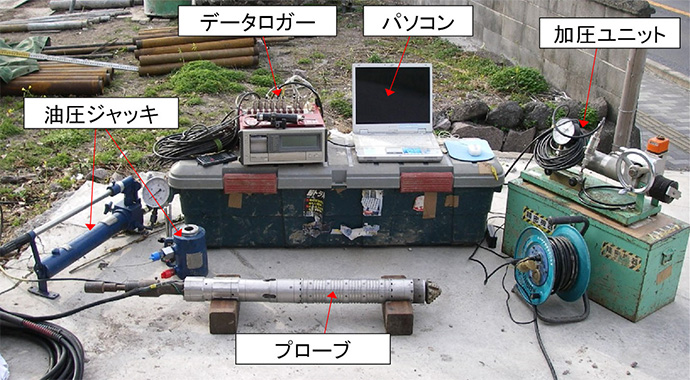

CPTは、電気式コーンを地中へ貫入させ、貫入抵抗、周面摩擦、間隙水圧の三つの成分を同時に測定し、その調査結果をリアルタイムで表示できるため、効率的な調査が可能です。また、貫入深度1cm単位でデータを取得できることから高精度なサウンディングの一つでもあります。当社で所有している貫入機(ダイヤコーン)は、独自開発した二連装ジャッキを用いて連続貫入するため、ロッド接続時の貫入を一時停止することがありません。

試験の特徴

CPTは、調査ボーリングと併用することで下記の項目を精度良く測定することが出来ます。

- 軟弱層の土質分類が可能:

- 貫入抵抗に加えて間隙水圧と周面摩擦を同時計測することで土質判別ができ、かつ数値データを取得するため細かな土層変化を見逃さない試験です。よって、沈下時間計算に大きく影響する中間砂層の有無について、砂層が薄くても把握することが可能となり、間隙水圧の消散試験を行うことで静水圧の把握、排水層としての機能性を確認することができます。

- 深度方向に連続した強度の測定:

- ボーリング調査のサンプリング試料による土質試験の強度は点のデータですが、CPTの貫入抵抗と組み合わせることにより地盤内の連続した強度を測定することができます。

PDC -ピエゾドライブコーン-

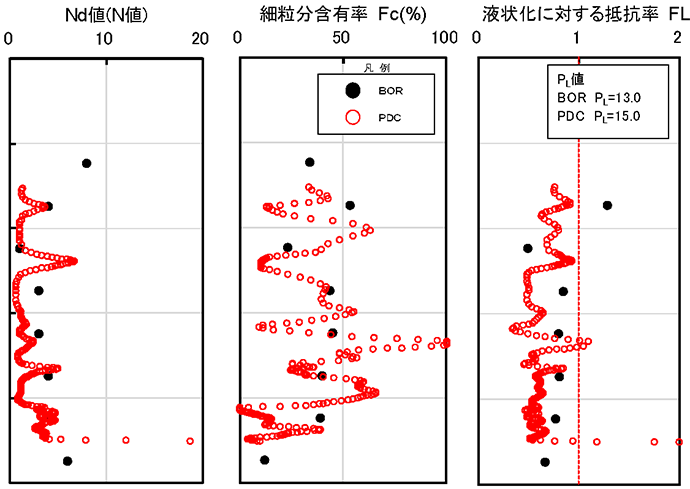

緩い砂質土が分布する地盤では、地震時に液状化現象が発生します。2011年の東日本大震災では、各地で液状化による地盤の不同沈下や堤防および道路盛土の崩壊等の被害が発生しました。これにより地震時の液状化問題は大きくクローズアップされることになりましたが、液状化に対する調査は、機械ボーリングに併用した標準貫入試験、地下水位の把握および室内土質試験を実施する必要がありました。ピエゾドライブコーン(PDC:Piezo Drive Cone)は、地盤の液状化判定を経済的かつ効率的に把握できるサウンディングで、近年、普及が進んでいます。当社もPDCコンソーシアムの会員として普及に取り組んでいます。

試験方法

PDCは、従来のミニラムサウンディングに対して、先端コーンで間隙水圧を測定できる機能を追加しています。基本的にミニラムサウンディングの試験方法となりますが、自動測定により精度良く計測できます。1打撃毎に貫入抵抗Nd値(換算N値)と過剰間隙水圧の応答(残留間隙水圧比)を同時計測することで細粒分含有率Fcと地盤の液状化強度を原位置で確認することができます。

試験の特徴

- 標準貫入試験では、深度1mに1点のN値しか算出できませんが、PDCでは、1打撃毎に自動計測することにより地盤の不均質性を連続的に評価することができます。

- 資材がコンパクトであり、狭い箇所でも容易に設置することができます。

- 試験までのセット時間が短いことから迅速かつ低コストで調査が可能です。

SBIFT -原位置せん断摩擦試験-

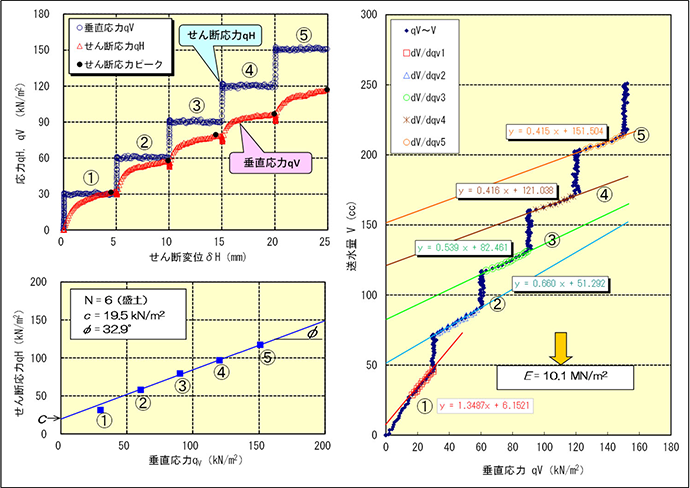

地盤工学において地盤の強度特性・変形特性を適性に評価し、実務へ適用していくことは最も重要な課題と言えます。構造物基礎の設計時に必要な地盤定数は一般に室内土質試験から推定していますが、この「原位置せん断摩擦試験」“SBIFT”(Self Boring typed In-situ Friction Test, 規格・基準:JHS 509-1999)はより精度の高い地盤定数を得るために、ボーリング孔を利用して直接的に地盤定数(cSBIFT,φSBIFT,ESBIFT)を同時に測定する原位置試験法です。従来の孔内水平載荷試験と地盤のせん断定数を求める直接せん断試験(室内試験)を組み合わせた試験法と考えることができます。これまでに、橋梁基礎を主体として盛土斜面安定など各方面で実績があります。

試験方法

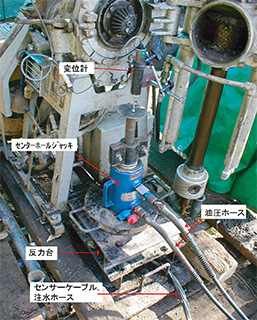

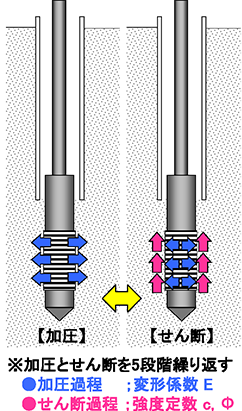

試験位置直前の深度まで通常のボーリングで掘削したのち、試験区間はプローブ(φ86mm)本体を用いてセルフボーリング方式に切替えて掘削し、所定の試験深度までプローブを挿入します。測定機器を設置し、多段階(通常5段階)で孔壁の加圧とせん断を繰り返します。加圧過程の送水量と垂直応力の関係から変形係数Eを、せん断過程の垂直応力とせん断応力の関係から、強度定数c,φを算定します。

試験の特徴

- セルフボーリング方式のため、削孔による孔壁の乱れの影響が少なく、地盤の変形・強度特性を高い精度で求めることができます。

- 非常に軟弱な地盤から礫質地盤まで適用範囲が広く、特にサンプリングが困難な地盤に威力を発揮します。

- 標準貫入試験が可能な地盤、平地・傾斜地、陸上・海上などボーリング調査が可能な条件であれば測定可能です。

原位置岩盤試験

岩盤変形試験、岩盤せん断試験

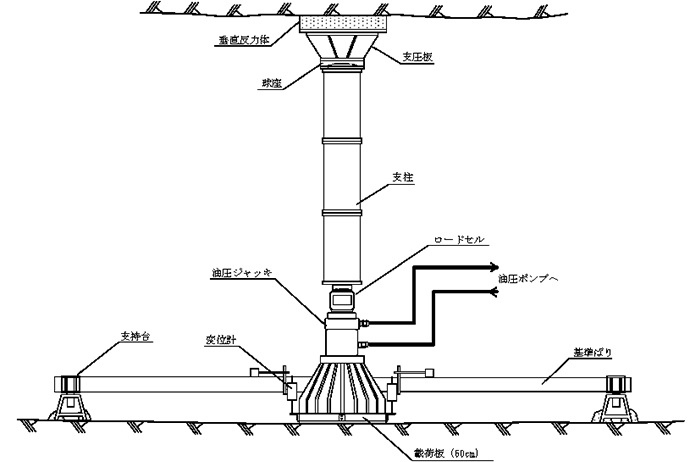

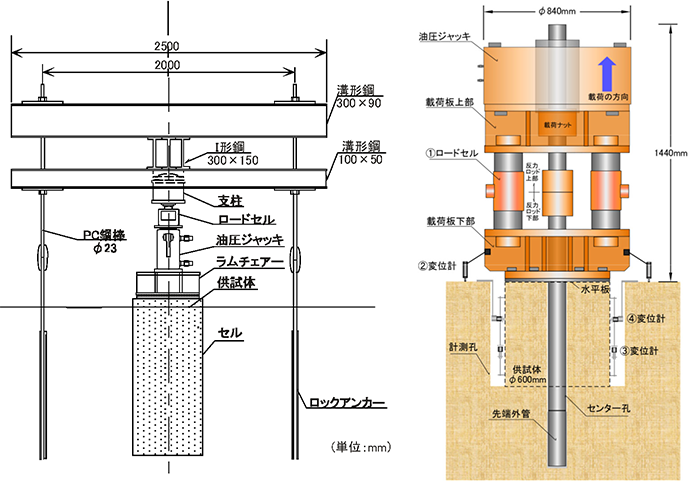

岩盤変形試験は、岩盤上に図1のような試験装置を設置して、岩盤の変形特性を調べる試験です。これまで、多くのダム、橋梁、原子力建屋などの基礎岩盤調査で用いられています。

岩盤せん断試験は、岩盤上に試験体(縦60×横60×高さ20cm程度)のブロックを切り出して、図2のような試験装置を設置することにより、岩盤の強度特性を調べる試験です。この試験も多くのダム、自然法面や長大吊橋のアンカーなどの調査に用いられています。

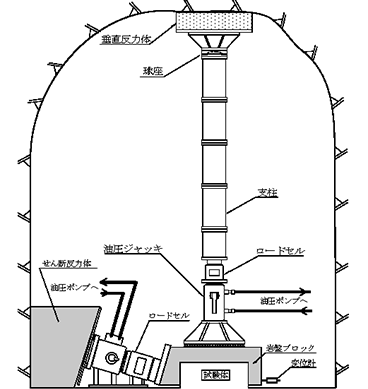

原位置三軸試験、原位置一軸引張り試験

引張り試験装置

原位置三軸試験および原位置一軸引張り試験は、一般財団法人電力中央研究所で開発された試験方法です。図3に示す原位置三軸試験は、通常室内で実施される三軸圧縮試験と同等の試験を原位置で行うことが可能です。図4に示す原位置一軸引張り試験は、これまで原位置では不可能であった岩盤の引張り強度を調べることを可能にした試験方法です。供試体の形状は中空円筒状で直径約600mm、図内でセンター孔と表記する中央部の孔は直径116mmです。試験実施の際には、油圧ジャッキを上部へ移動させ供試体を引張り破壊させる機構となっています。

多深度間隙水圧測定システム PIEZO(ピエゾー)

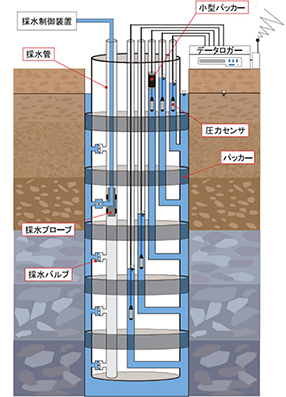

PIEZOとはダイヤ式多深度間隙水圧測定システムの呼称で、単一のボーリング孔で多深度の間隙水圧を測定できる装置です。また、専用の採水装置を用いることで、多深度で地下水採取、原位置での水質測定が可能です(特許取得済)。

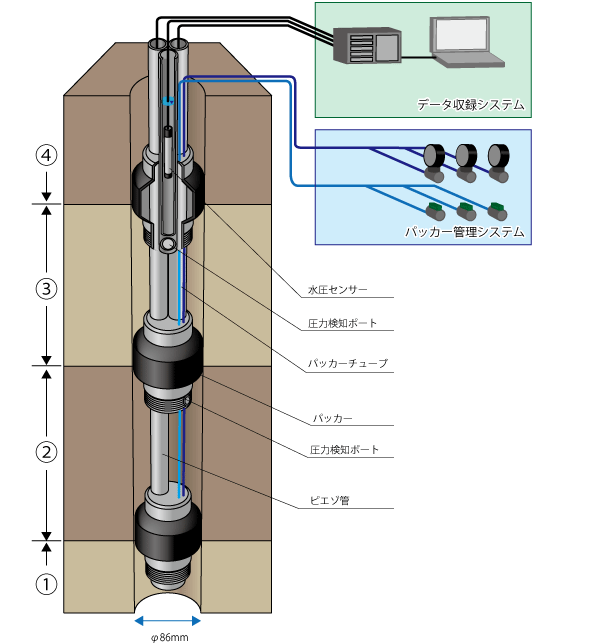

間隙水圧は、図1のように多連式のパッカーで区切られた測定区間につながるパイプの水位として小型圧力センサを用いて測定します。このようなピエゾーメータ方式の採用により、圧力センサは、パイプ内の水面付近に設置することができるため、測定区間の深度に関係なくフルスケールの小さいセンサで高精度の計測を実現しました。また、圧力センサを埋設、固定していないためセンサの点検・交換が容易であり、手測りによる水位とのクロスチェックも可能な信頼性の高いシステムです。

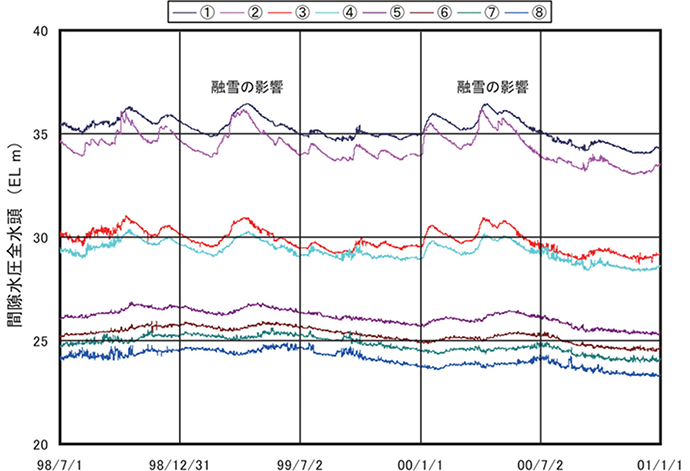

単一のボーリング孔で、多深度の間隙水圧を連続してモニタリングでき、図2のような深度別の全水頭が得られるため、帯水層毎に工事等の影響を評価することができます。

測定概念図

- ※単一のボーリング孔で8深度の間隙水圧モニタリングを実施

オプション(地下水調査)

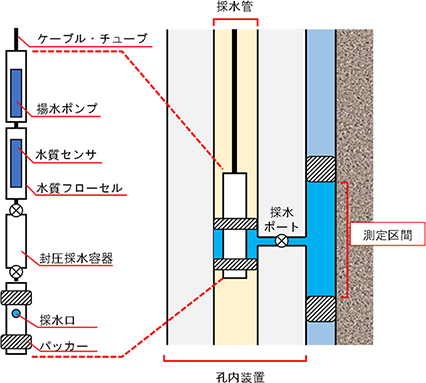

PIEZOに採水管を設けることで、測定区間の採水することが可能となります(図1)。

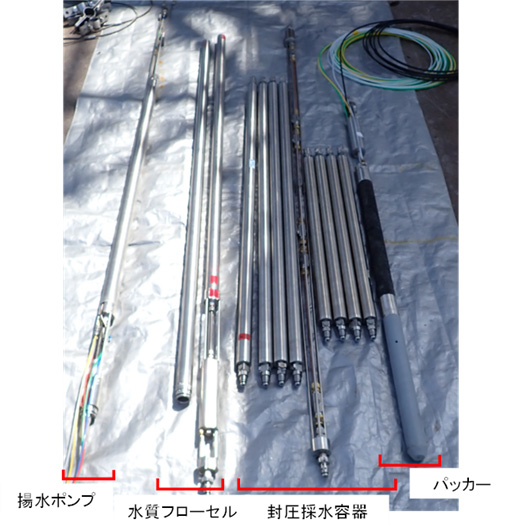

具体的には、この採水管内に採水プローブ(図3)を降下し、図4のように採水プローブを採水ポートと接続することで、原位置で地下水の物理化学特性をとらえるとともに、地上で地下水を採取することができます。さらに原位置の自然状態を維持したサンプリング(封圧採水)が可能です。

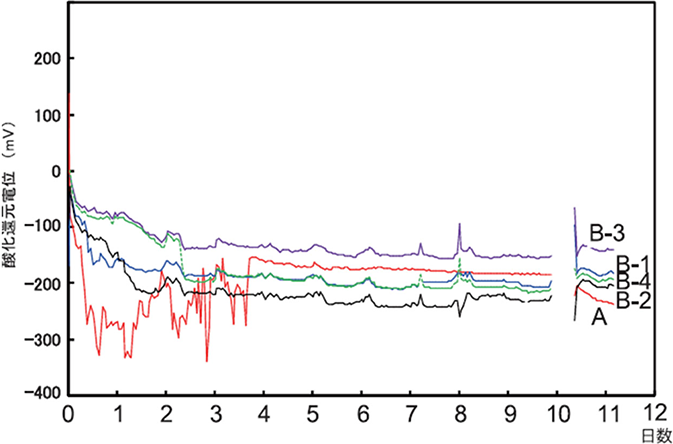

また、原位置での採水時には、ポンピングに伴う水質変化をモニタリング(図5)するため、地下水試料の品質を評価することができます。

- ※図3はユニットごとに分解した状態の採水プロープです。左より、揚水ポンプ、水質フローセル(pH、ORPなどのセンサ内蔵)、封圧採水容器、採水部パッカー

A(赤線)が原位置センサ、

B-1~B-4は地上センサでの測定値

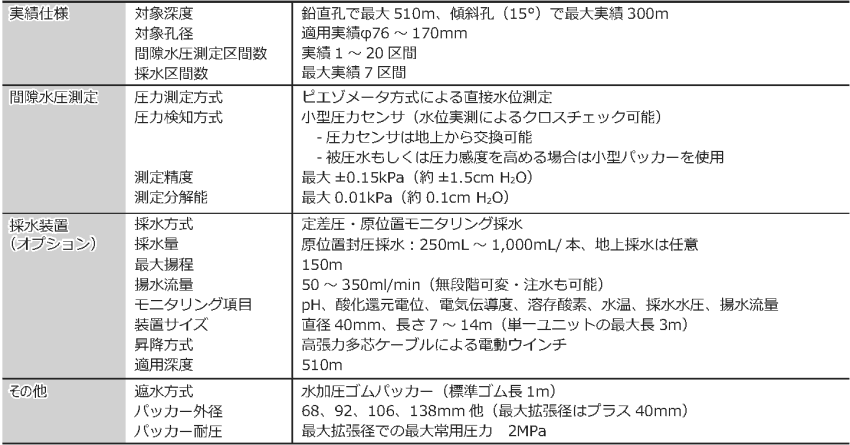

測定目的、現場・地質条件に合わせて製作いたします

実績に基づく代表的な仕様は下表のとおりですが、以下の仕様の条件外でも対応可能な場合がございますのでお気軽にご相談下さい。図6のような4区間を対象としたモニタリングシステムなど、ご要望の条件に適したモニタリングシステムをご提案させていただきます。

<適用例>

- トンネル,ダム,立坑・地下空洞周辺の地下水(間隙水圧・水質)のモニタリング

- 開削工事による周辺地下水位のモニタリング

- 盛土地盤の間隙水圧モニタリング

- 長大斜面安定性評価のための地山間隙水圧モニタリング

- 地中熱利用開発計画のための地下水(間隙水圧・温度・水質)モニタリング

- 廃棄物処分場周辺の地下水(間隙水圧・水質)モニタリング

- 水封式地下岩盤備蓄基地(LPG,石油)の間隙水圧モニタリング

室内試験

構造物を設計・施工等する際には、地盤状況や周辺環境を考慮した強度定数・変形特性が必要となります。

当社では、土質試験、岩石試験および分析試験を通して要素技術に関するサポートを行っています。

土質・岩石試験

土質・岩石試験においては、設計や施工の目的に応じた調査項目や試験項目を選定し、対象となる調査地点より採取された不撹乱試料を用いて、品質の高い試験を実施することにより適切な地盤定数を提供することができます。

(軟岩を対象)

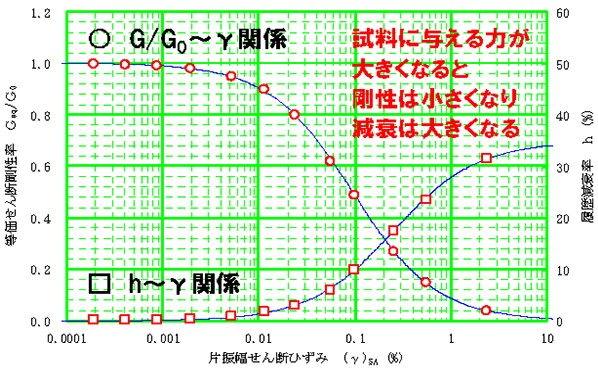

動的変形特性

室内試験では、繰返し三軸試験および繰返しねじりせん断試験により、原位置では得ることが難しい広範囲なひずみレベルの変形特性を求めることができます。室内試験から得られる変形特性と原位置試験から得られる物性値を組み合わせて評価することにより、精度の高い地震応答解析が可能となります。

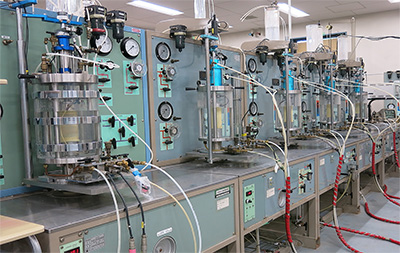

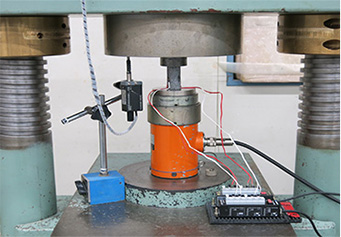

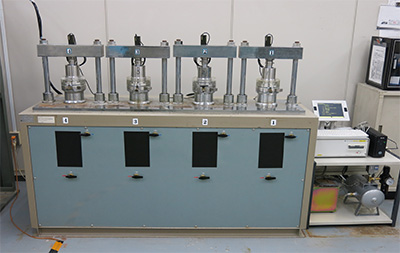

試験装置

- 対象とする地盤材料

繰返し三軸試験:硬質な地盤材料(洪積~軟岩)

繰返しねじりせん断試験:軟質な地盤材料(沖積)

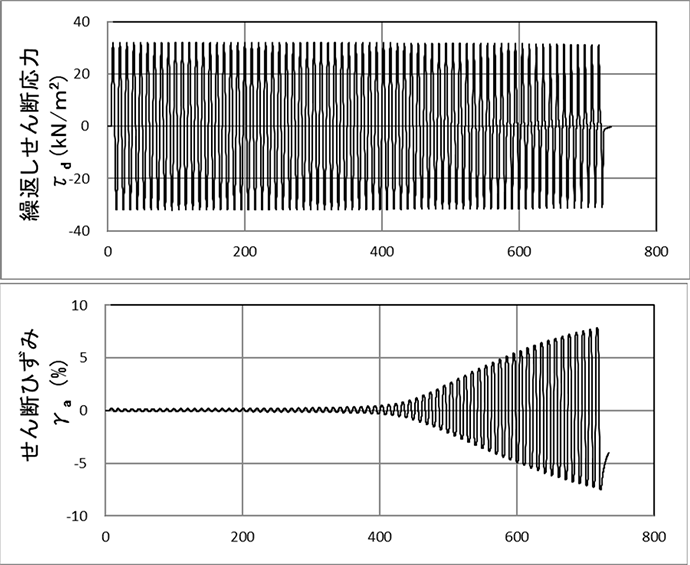

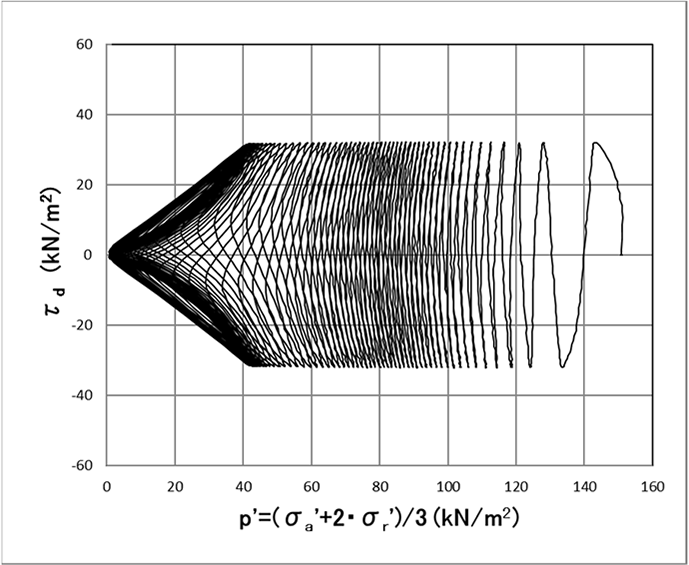

液状化特性

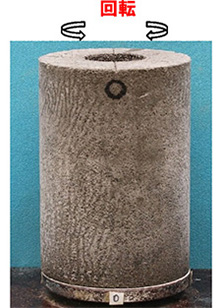

繰返しねじりせん断試験は中空円筒供試体の上端にトルクを与え円周方向にねじることにより、せん断力を供試体に水平方向に作用させる試験です。繰返し三軸による液状化試験では、圧縮側と伸張側での応力状態が対称的でなく、伸長側で破壊しやすい傾向がありますが、繰返しねじりせん断では圧縮側と伸張側の応力状態が対称的になります。

供試体

ひずみ時刻歴

理化学分析による微小領域分析

当社では、通常の原位置における地盤調査のほか、多様な理化学分析を組み合わせた「微小領域分析」により、岩石・土壌を構成する鉱物の種類、含有率、組織、構成元素を把握することで、地盤の生成履歴や変質過程を推定しています。

肉眼では識別できなかった変質鉱物も様々な測定データや画像データにより可視化されます。

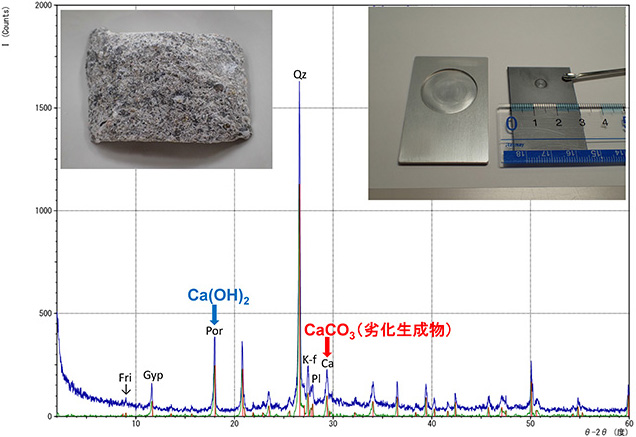

X線回折分析(XRD)

X線回折分析では、岩石・土壌の粉末試料および薬品処理した試料の測定により、含有鉱物の種類とおおよその含有率を把握できます。

コンクリート試料の中性化を判断する場合は、通常のフェノールフタレイン試験に加え、X線回折分析により中性化を示す炭酸塩鉱物の有無を確認し、構成鉱物の変化を捉えることができます。

本分析に用いる試料の量は、薬さじ1杯(最少で耳かき1杯)程度と少量です。

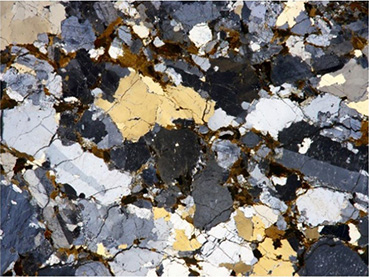

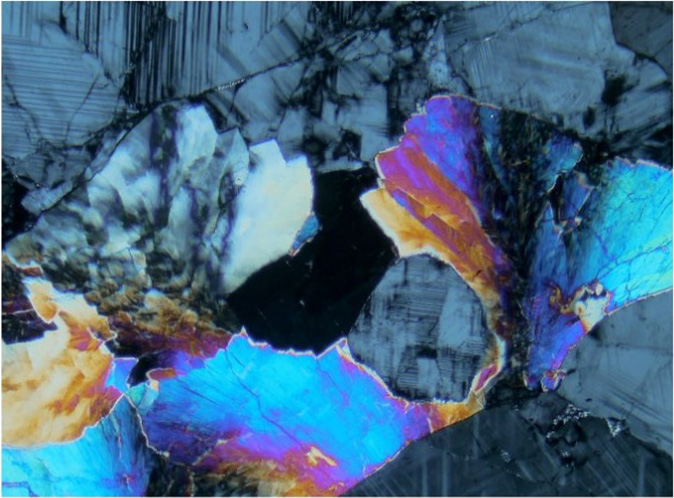

偏光顕微鏡

岩石薄片の観察により、構成鉱物や岩石組織を把握し、岩石名の判定や風化・変質状況の確認を行います。

(BX53MTRF-S_OLYMPUS)

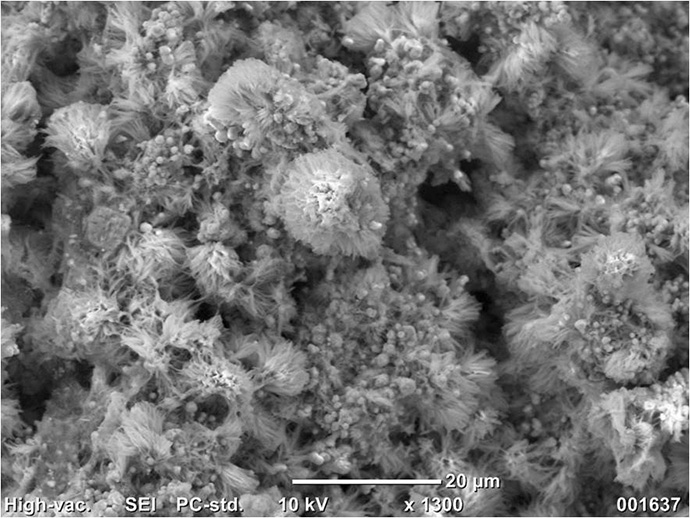

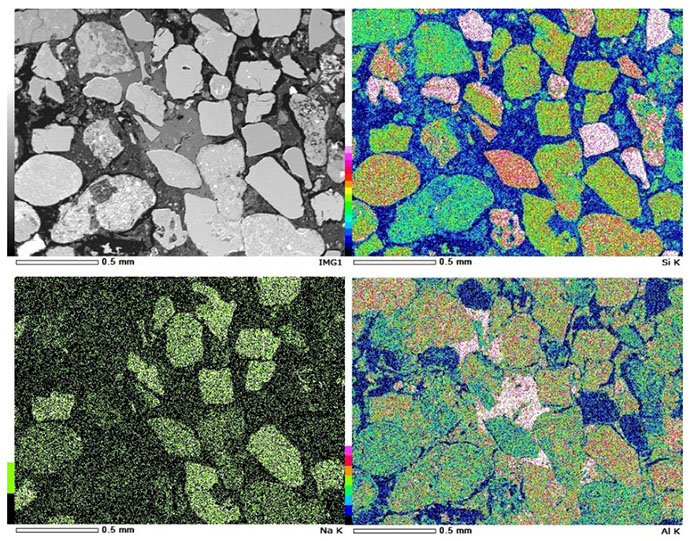

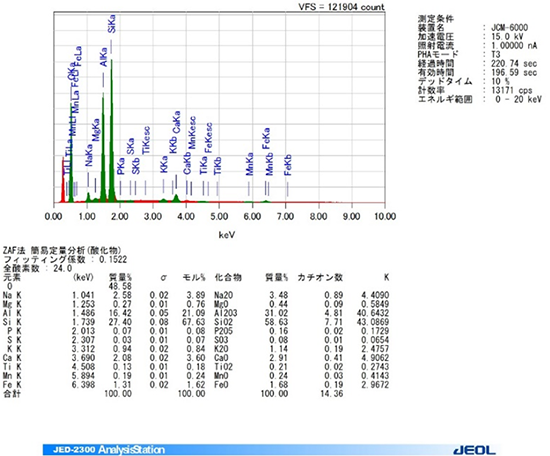

走査電子顕微鏡(SEM)/エネルギー分散形X線分析装置(EDS)

SEMでは立体試料をμmオーダーで形状観察し、EDSでは研磨面の元素マッピングにより元素の濃度を色調の濃淡で表示し、形状や化学組成から粒子単位で鉱物種を判定します。

お問い合わせ先

技術やサービスについてのご質問は、下記の総合お問い合わせ窓口で承っております。お気軽にご相談ください。