道路・交通

道路および道路構造物の計画・設計

道路利用者の安全な移動環境を確保するとともに、自動車の走行性向上や自然地形への影響を抑えたルートを提案しています。そして、工法においても環境負荷に配慮した構造設計から道路に付随するインターチェンジや擁壁、法面等の様々な計画設計を実施しています。また、適切なストック活用と長寿命化、コスト縮減など、総合的な観点から道路整備のための提案を行っています。

下北半島縦貫道路全線の整備計画策定から始まり、吹越バイパスにおいては道路概略設計、道路概略修正設計、道路予備設計、新規事業採択資料作成、道路詳細設計を担当

東日本大震災からの復興を牽引する三陸沿岸道路は、延長359km自動車専用道路。2012年6月から事業監理業務が導入され、当社は、歌津IC~気仙沼中央ICの23kmを担当

拡幅部の土留め形式を沿道状況・交通規制・コスト縮減に配慮し親杭パネル工法を採用するなど、直轄国道において工事に必要な詳細構造を経済的かつ合理的に設計

整備計画検討、道路詳細設計、平面交差点詳細設計、施工計画検討など実施。整備計画検討ではETC2.0等のビックデータを使って挙動・利用経路・走行速度を分析

渋滞対策・交通事故対策

渋滞は、速度低下によるCO2等の排出量の増加だけでなく、物流コストの増加などにも影響を与えています。経済性や整備効果を踏まえた最適な渋滞対策案の計画・設計を行います。また、交通事故の減少を目的として、交通事故データおよび現地状況の分析や道路構造上の課題検討、地域住民への注意喚起方法や事故要因に即した効果的な対策検討を行います。

交差点渋滞を抜本的に改良する方法は交差点の立体化。経済性や景観性、環境影響に配慮しながら形式選定し設計を実施

不足する右折レーンの長の延長、左折車両の混在による速度低下を解消する左折レーンの増設などを検討し、詳細設計を実施

路線の交通事故データ・道路構造課題を分析して事故要因を特定し、事故対策の検討を実施

過去の事故データ、自転車需要、現道幅員再整備の可能性を検討し、自転車空間ネットワークの整備方針を立案し、自転車道設計を実施

総合交通計画

総合交通計画とは、交通に関する個別計画等を策定・実施する上での”指針”として、人口減少や少子高齢化やインバウンドの増加などを考慮し、魅力ある都市の将来像実現のために必要となる都市交通環境を構築するために総合的、かつ一体的な施策展開するための計画です。環境負荷軽減、個別配送サービス需要の拡大、テレワーク等の普及による公共交通機関への影響など社会情勢の変化を、人や自動車、公共交通利用等の動きに関する調査や分析から予測を行い、まちづくりと一体となった総合的な交通計画を提案します。

地域の実態を計画に反映するため、どのような人が、どこからどこへ、どのような目的で、どの時間帯に、どの移動手段を利用したのかなど、人の動きに着目した調査

将来都市像の実現に向け、都市が抱える問題や将来の課題をとらえ、徒歩・自転車・公共交通・自動車等の総合的な都市交通のあり方を提案

ワークショップなどを通じて、まちづくりの目標を地域のみなさんと共有し、望ましい交通体系を計画立案し、施策展開へと支援

渋滞緩和、環境負荷軽減、健康増進等の課題に対し、公共交通機関の利用や徒歩・自転車など、かしこく使う方策を提案

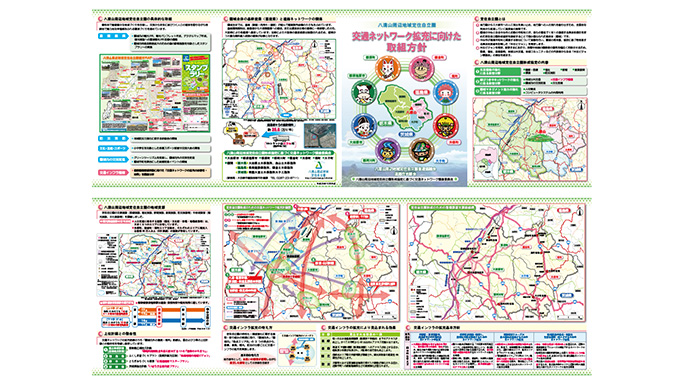

「八溝山周辺地域定住自立園」形成に向けて特徴・資源・魅力を活かした地域の活性化・機能強化に関する施策等を実現するための交通ネットワーク拡充の必要性や効果を調査・分析

道路事業計画

道路に必要とされる機能や構造は、高速道路・一般道・街路といった道路の種類や、山間部・市街地といった地域特性など、それぞれの条件により多種多様なものとなります。生活・経済・防災などの総合的な視点からの道路へのニーズに応じつつ、道路整備の必要性や妥当性、またその効果について検討・評価し、合理的かつ効果的に地域の発展に寄与する道路事業計画を立案します。

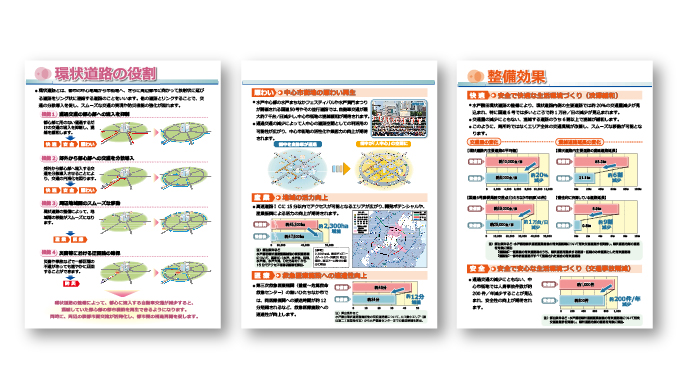

国土全体や地域全体の広域的な社会交流、また、都市圏の将来像と地域づくりに適合した広域道路ネットワーク計画を提案

最適な対策案を提案するため、交通流シミュレーションを用いて、渋滞発生メカニズムを分析し、対策実施時の効果を検証

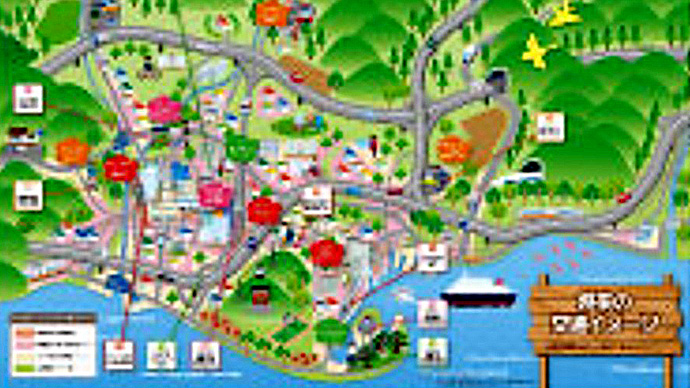

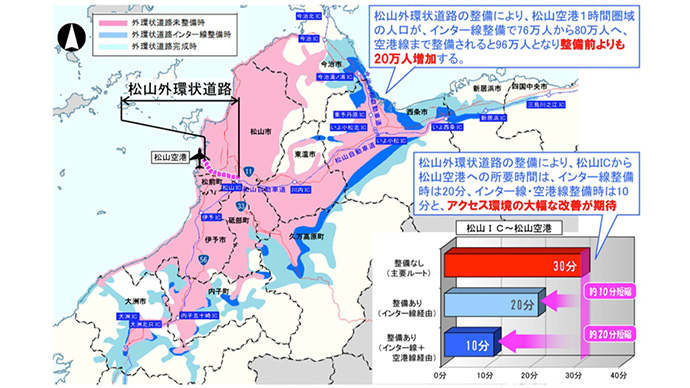

事業実施による様々な効果(渋滞解消、事故減少、地域経済への影響など)を分析・評価し、一般の方々にも分かりやすい資料を提案

島原道路は南島原市深江町から諫早市貝津町の諫早ICまで全長約50kmの自動車専用道路。当社は栗面IC~小船越IC工区、長野~栗面工区の整備効果検証業務を実施

水戸勝田環状道路の事業概要、交通状況、交通問題や施設状況を整理し、全線開通により発現する整備効果を多様な視点より検討・整理

公共交通・歩行者自転車計画

環境への配慮および健康増進の観点から、自転車活用の増進や歩行者利便増進道路など新たな利活用のニーズの広がりを見せており、それに伴う道路空間整備の多様化が求められています。

公共交通機関では、MaaS・スマートシティとの連携、他の交通拠点との連携、新たなモビリティとの連携といった未来志向の取組や、防災・観光拠点としてのまちづくりへの活用等も期待されています。地域の特性やまちづくりの方針等と連携し、多様なニーズに対応する公共交通空間整備や歩行者・自転車計画を立案します。

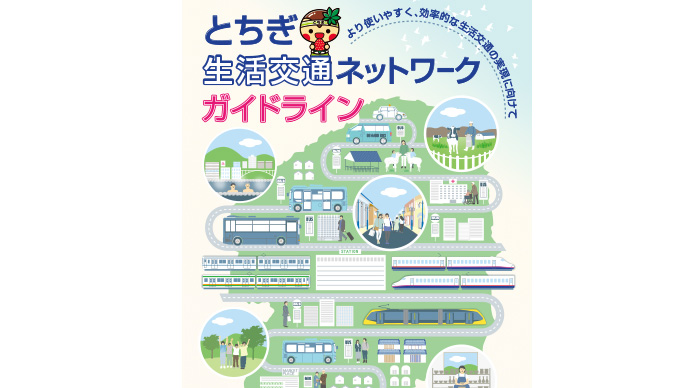

超高齢化・過疎化が進行している地域での日々の生活を守るため、バスなど身近な移動手段を利用し、より使いやすく、持続性を担保した公共交通計画を提案

自転車の適正な利用を促進し、安全で快適な自転車利用環境を創出する総合計画を提案

区民ニーズにあった実効性の高いバス路線の導入に向け、意識調査の抽出結果や地区内の現況調査を分析し、検討会とともにバス運行計画の立案を目的として実施