出島大橋

令和6年度土木学会田中賞(作品部門 新設)受賞

町道女川出島線は、尾浦地区の国道398号を起点とし、離島出島の県道出島線を終点とする延長2920mの路線です。出島地区は東日本大震災で約8割の家屋が倒壊し、震災後の避難はヘリコプターに頼らざるを得ませんでした。当該路線の開通は島民の悲願であり、生活や漁業の復興に大きく貢献しています。また、災害時の「いのちの道」としてだけではなく、平時においても天候や船の便数に左右されず、自由に本土と行き来ができるようになり、島民の生活を支える重要な役割を果たしています。

当社はこの路線のうち、本土と出島を結ぶ全長364mの出島大橋の上部工基本設計、下部工詳細設計を担当しました。アーチ支間長306mは東日本最大、国内でも第3位となっています。

同じく宮城県気仙沼市に整備された大島大橋(当社設計)と非常に類似した構造であったことから、この知見を活かし出島大橋の設計に取り組みました。

いのちの道

「いのちの道」

いのちの道として災害時にもその機能を確保するため、アーチリブを想定津波到達高より高い位置に設けて漂流物等の衝突や、不測の事態を回避する計画としています。

また、想定外の事象によりアーチ吊材が1本破断した場合にも、連鎖的な破壊が生じないように吊材や部材を設計しています。これにより、将来的な維持管理でケーブルを取り換える状況に陥っても、大規模な補強を行うことなく交換ができるという維持管理面にも配慮した構造としています。

女川町管理

長大海上橋であり、建設後の維持管理は女川町が行うことに配慮し、下記の高耐久化、維持管理向上策を図りました。

- 防食対策:一般的な塗装よりもグレードの高い、金属溶射+C5系塗装を採用することで一般的に30年程度とされている耐用年数を100年以上とした。

- 継手構造:鋼材の腐食は塩分が付着しやすいボルト連結部が起点となることが多いため、アーチリブや補剛桁等の主要部材の外面に溶接接手を採用することで塩分が付着し難い構造とした。

- 付属物材質:橋面上で直接雨風にさらされる防護柵や伸縮装置にはアルミ製の製品を使用することで高耐久化を図った。

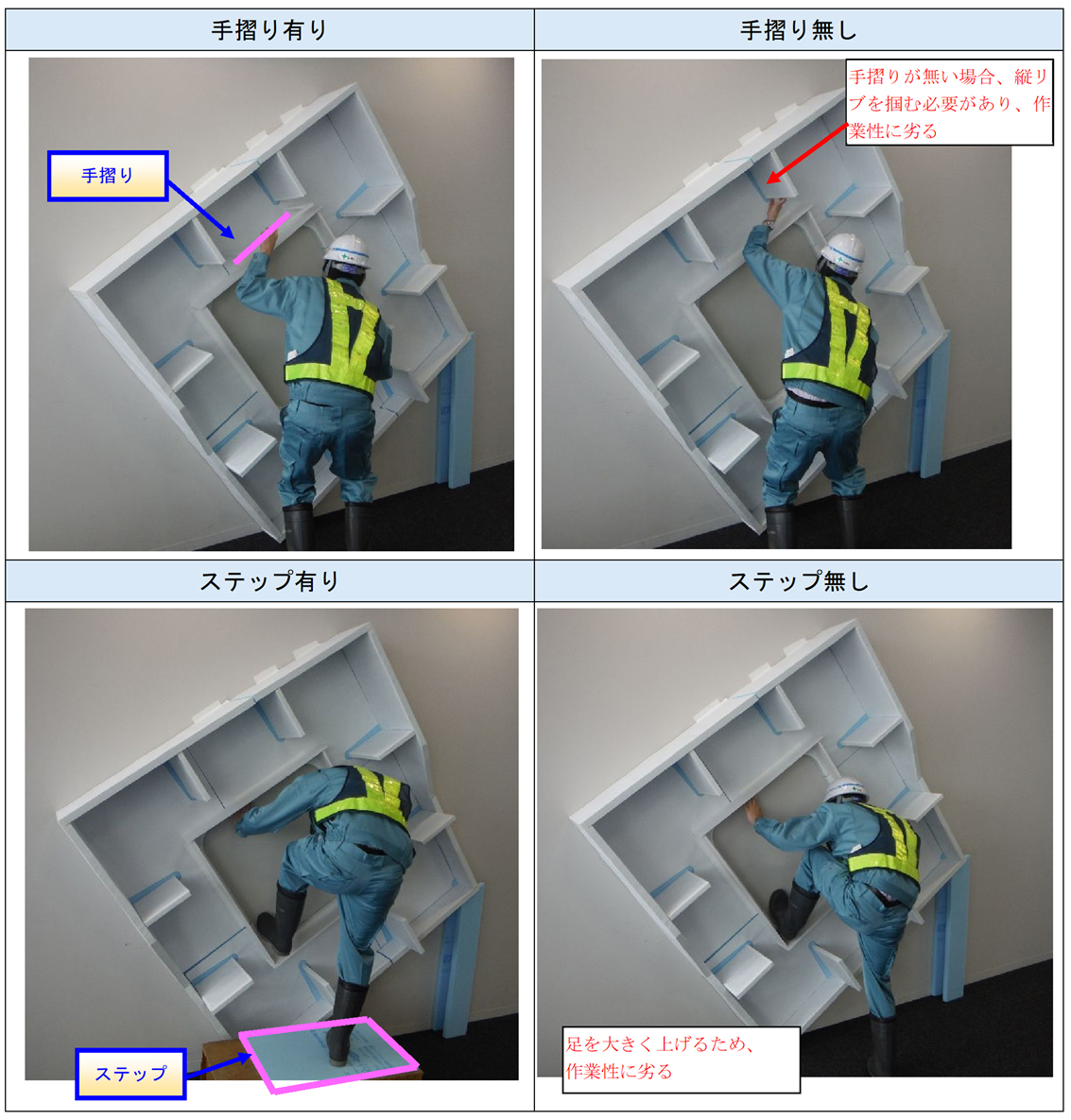

- 点検計画:緊急時の点検ルートの計画、実物大模型による点検性の確認等を行い、点検性に配慮した部材断面の計画、点検設備の配置計画を行った。

実物大模型による点検性検証

景観検討

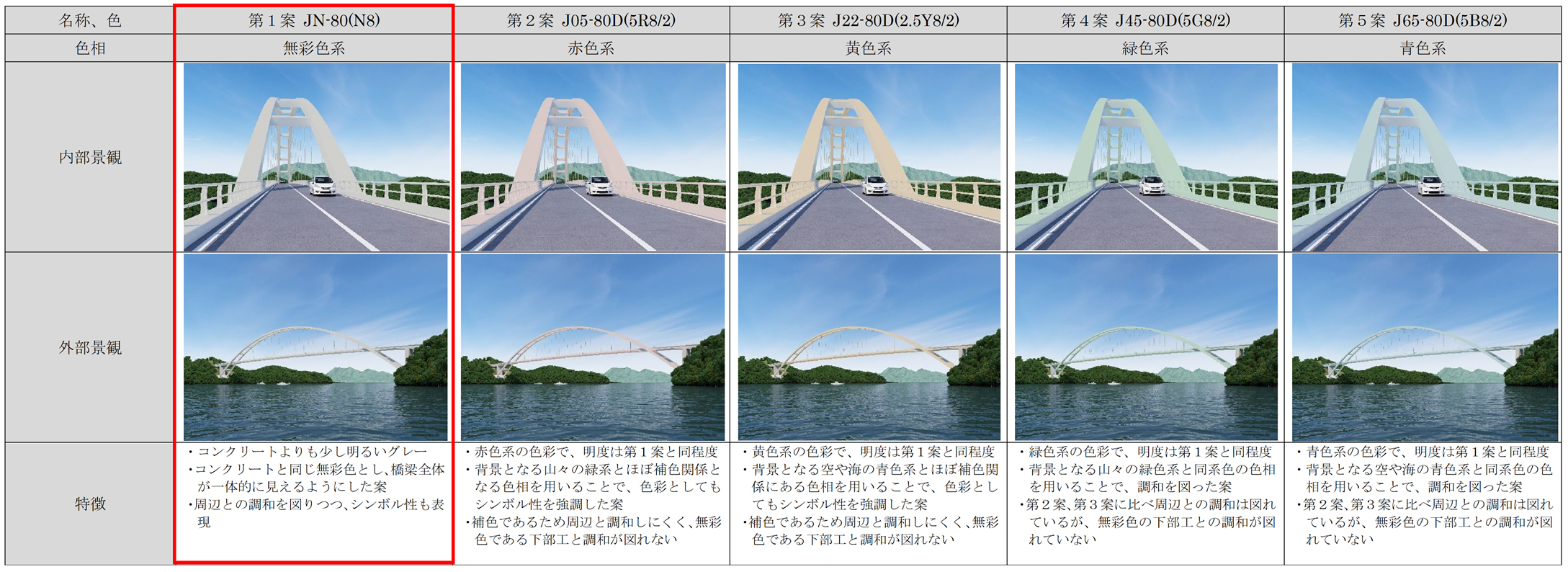

被災以前からの島民の悲願であった出島架橋ということで、シンボルゲートとして周辺と調和しつつもその存在が風景に映えるように橋の象徴性を大事にデザインしました。

アーチライズは、周辺との調和を考える上で違和感が出ないように、全体のプロポーションのバランスを図り、構造的に不経済とならないように、ライズ比1/5.5、2次曲線を選定しました。

色彩については、主構造はデザインコンセプトであるシンボルゲートとなるよう、明度の高い無彩色とし、ケーブルはその存在をアピールできるように少し明るめ、防護柵等はオフグレー等を推奨色として、象徴性を意識しつつ、まとまりを持たせました。

色彩検討表

| 架橋位置 | 宮城県牡鹿郡女川町竹浦〜出島地内 |

|---|---|

| 事業者 | 宮城県 |

| 橋長 | 364.000m |

| アーチ支間長 | L=306m |

| アーチライズ | 55.6m |

| 支間長 | 23.8 m + 34.0 m + 246.0 m + 34.0 m + 23.8 m |

| 幅員構成 | 有効幅員 6.5m(0.50m + 2.75m +2.75m +0.5m ) |

| 構造形式 | 鋼中路式アーチ橋 |

お問い合わせ先

技術やサービスについてのご質問は、下記の総合お問い合わせ窓口で承っております。お気軽にご相談ください。