櫃石島高架橋(トラス部)の耐震補強

令和元年度 土木学会田中賞(作品部門 改築)受賞

櫃石島高架橋(トラス部)は、瀬戸大橋の橋梁群に位置する橋長約100mの道路鉄道併用トラス橋です。1988年の瀬戸大橋開通以来、本州と四国を結ぶ大動脈として瀬戸中央自動車道と本四備讃線(瀬戸大橋線)を支え、災害時には緊急輸送路として重要な役割を担うことが期待されています。

櫃石島高架橋(トラス部)の耐震性能を照査した結果、瀬戸大橋線のき電線を支持する横トラスの上路下弦材、斜材の一部、トラス桁支承、一部の道路桁支承に損傷が発生することが確認されました。

南海トラフ地震など発生が予想される巨大地震に備え、道路鉄道併用橋では国内初となるトラス桁支承取替えによる櫃石島高架橋(トラス部)全体系の免震化が、日常の自動車・鉄道の往来を確保したうえで行われました。

なお、櫃石島高架橋(トラス部)の耐震性能照査、補強検討および設計については、専門家の学識経験者等により構成される本四耐震補強検討委員会が設立され審議が行われました。

耐震補強設計の概要

-道路鉄道併用トラス橋の強靭化対策に免震支承を初めて採用-

櫃石島高架橋(トラス部)を対象とした耐震性照査の結果、トラス主構の上下弦材などには損傷は見られませんでしたが、トラス桁を支える鋼製支承4基の全てと道路桁支承、トラス桁を構成する部材など、多くの部材に想定される地震動による損傷を確認しました。

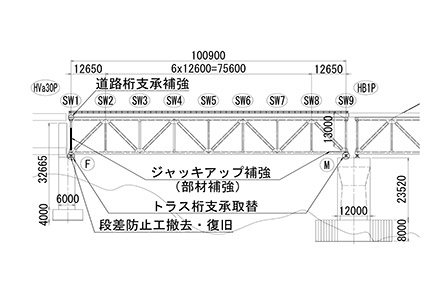

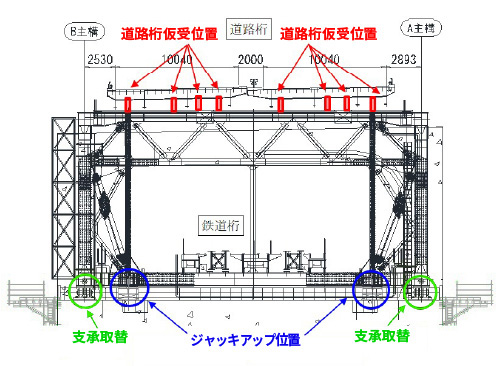

そうした中、鉄道の共用下において、き電線を支持する上路下弦材を補強することは困難と判断され、橋梁全体で耐震性を向上させる対策の検討を行いました。その結果、トラス桁を支える鋼製支承を免震ゴム支承に交換することで、補強が困難と考えられたき電線を支持する上路下弦材だけではなく、他のトラス部材の損傷も回避できることが解析的に確認できました(図-1・2)。しかし、道路鉄道併用橋への免震ゴム支承の採用は国内初となるため、免震構造とする成立性や鉄道運行への影響などを慎重に検証しました。

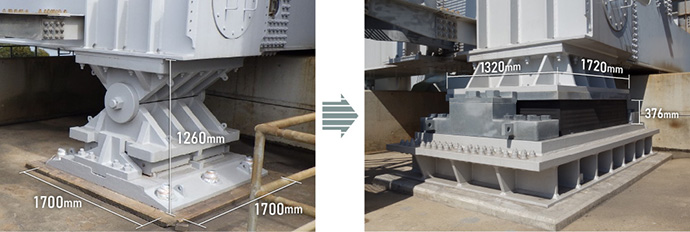

さまざまな検討と検証の結果、支承周辺のトラス部材を補強することで約3,700tもあるトラス桁のジャッキアップが可能となり、支承交換による免震化構造とすることで櫃石島高架橋(トラス部)の強靱化対策を行なうことが本四耐震補強検討委員会の審議によって決定されました。(写真-1)

耐震補強設計上の諸検討と対応策

大規模トラス橋かつ道路鉄道併用僑への支承免震化は過去に採用された実績がないことから、施工性や安全性について下記4項目の課題に対する検討を行い、成立性に問題ないことを確認しました。

- 1支承取替え時の大反力に対するジャッキアップの実現性

- 2大規模免震支承の構造成立性

- 3道路鉄道併用橋特有の構造的課題として免震化による橋軸方向への軌道の拘束効果の影響

- 4ジャッキアップ時および免震化後の列車走行への影響

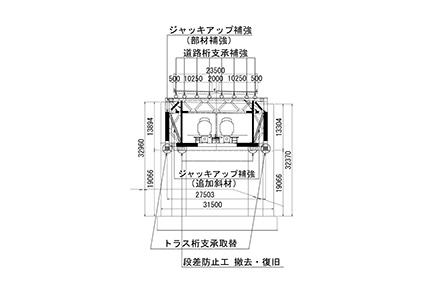

また、トラス桁をジャッキアップする機材の設置位置についても検討を行い、HBIP(固定式ピン支承)の橋座は十分広いためトラスの主構下弦位置をジャッキアップすることが可能ですが、HVa30P(可動式ピン・ローラー支承)の橋座は狭く、橋座前面には電源ケーブルや光ケープル等の橋梁添架構造物があることから、横トラス下支材にある既設段差防止構造を一時撤去し、横トラス下支材端部をジャッキアップすることとされました。なお、橋座が狭いHVa30Pに対しては押し抜きせん断対策が必要となったため補強アンカーを設置することとしました。

ジャッキアップによる影響が予想される他の部材については、改めて照査を行ったうえで断面補強を決定しました。HVa30Pについては、ジャッキアップ位置が既設段差防止構造位置であるため、段差防止構造直上の垂直材の補強量低減とジャッキアップ時の既設支承位置のたわみ量の低減を目的に追加斜材を設置することにしました(図-3)。

以上より、本橋の耐震補強対策はトラス桁支承免震化と道路桁支承補強とし、さらにジャッキアップ箇所の部材補強を行うこととしました(図-1・2)。

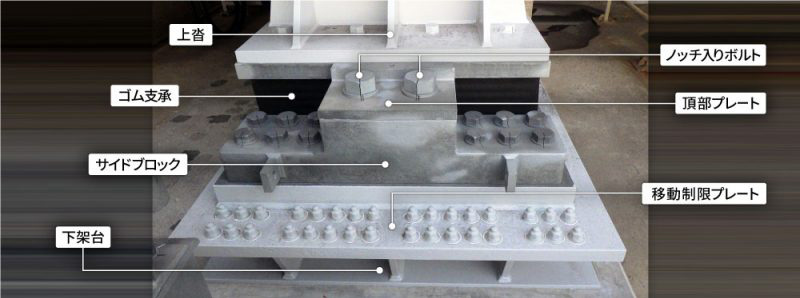

トラス桁の免震化により、トラス桁の支持条件を常時~レベル2地震(以下、L2)まで全方向弾性支持とする場合、鉄道施設および添架構造物が地震時に生じる変位に追随できないことが確認されました。その対策として、常時~レベル1地震(以下、L1)までは、橋軸方向のHVa30Pと橋軸直角方向のHVa30PおよびHBIPを固定とし、Ll~L2においては、橋軸直角方向のHVa30PおよびHBIPが弾性支持となり免震化するようノックオフ機構を有する支承構造が採用されました(写真-2)。

ノックオフ機構とは、免震ゴム支承の両側に設置したサイドブロックの頂部に取り付けたプレートを、ノッチ入りボルト(各サイドブロックに2本設置)で固定したもので、常時~Llまでは固定とし、Ll~L2時に上沓がこの頂部プレートを押し込むことにより、ボルトの軸部に設けたノッチ部で確実にせん断破断し、橋軸直角方向が固定から弾性支持となって免震化する構造です。構造の確実性は弾塑性有限変位解析やボルト耐力試験より検証され、設計・製作に反映されています。

なお、トラス上部にある道路桁支承HVa30Pは補強を予定していましたが、上記のトラス桁支承構造変更に伴い支承取替えへと変更されています。

厳しい制約条件下での確実な施工

櫃石島高架橋(トラス部)の免震ゴム支承への取替えは、施工時においても道路および鉄道への影響を及ぼさないことが求められ、昼間の運行を妨げる恐れのある黒煙を発生さない施工方法を構築し、高さが1.2mもある既設支承の解体部材などの搬出や新設支承を分割搬入などのため、1支承線2基の取替えに対し約1カ月を要する施工が行われました。

また、トラス桁のジャッキアップ施工中に生じる橋体変位および支承取替え施工中に生じる活荷重や温度変化による挙動が、鉄道施設および添架樋造物へ及ぼす影響を把握するため、支承および添架構造物の挙動を、ジャッキアップ前、ジャッキダウン後に24時間連続7日間の変位計測の実施など、逐次安全性を確認しながら徹底した管理が行われました。なお、ジャッキアップ・ダウン作業は夜間線路閉鎖時の約2時間で完了するよう詳細なタイムスケジュールに基づき行われました。

このように、厳しい制約条件下で高所かつ狭隘部での安全確保に留意した施工管理のもと工事が行われ、道路鉄道併用橋では国内初となる橋梁全体系での免震化工法を採用した耐震補強が約3年の工期を経て無事に2019年1月の工事完成へと至っています。

- ※写真及び図は本州四国連絡高速道路株式会社様よりご提供頂きました。ここに感謝を申し上げます。

| 橋名 | 櫃石島高架橋(トラス部) |

|---|---|

| 所在地 | 香川県坂出市(瀬戸中央自動車道 児島IC~坂出北IC間) |

| 橋長 | 104.95m |

| 支間長 | 100.90m |

| 構造形式 | 上部形式 単純ダブルデッキワーレントラス 下部形式 壁式橋脚(HVa30P)・RC一層ラーメン橋脚(HB1P)・直接基礎(Hva30P・HB1P) |

| 荷重 | 自動車荷重(T-20,TT-43) 列車荷重(機関車KS-16,新幹線N-18,P-19) |

| 事業主 | 本州四国連絡高速道路株式会社 |

| 適用示方書 | 道路橋示方書(平成24年3月) |

| 実施設計 | 大日本コンサルタント株式会社 |

| 変更設計 | 株式会社横河ブリッジ |

| 施工 | 株式会社横河ブリッジ |

| 支承 | 株式会社川金コアテック |

| 工期 | 平成28年3月~平成31年1月 |

橋梁と基礎(出版社:建設図書)に詳細な内容が掲載されています。

- 橋梁と基礎 2020年2月号「瀬戸中央自動車道 櫃石島高架橋(トラス部)の耐震補強設計」

- 橋梁と基礎 2020年3月号「瀬戸中央自動車道 櫃石島高架橋(トラス部)の耐震補強工事」

お問い合わせ先

技術やサービスについてのご質問は、下記の総合お問い合わせ窓口で承っております。お気軽にご相談ください。